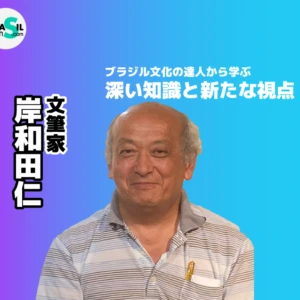

【特集】歴史を見つめ直す一冊の誕生 橘生子さんが描く、歴史を見つめ直すための軌跡

2025年7月に花伝社より出版された『1964年ブラジル・クーデタと民主体制の崩壊:冷戦期ラテンアメリカにおける軍政の誕生(Amazon)』の著者 橘 生子さんにこの本の発売までの経緯をうかがった。

———翻訳家、小高利根子さんに憧れて

Photo:O-DAN

今回の出版で著者 橘 生子さん(以下 橘さん)の心にまず浮かんだのは、「花伝社から本を出したい」という強い思いだったそうだ。

きっかけは、小高利根子さんの翻訳書との出会いだった。

翻訳家の小高利根子さんは、『さよならブラジル──国籍不明になった子供たち』(花伝社、1989年)や、『K:消えた娘を追って』(花伝社、2015年)などの軍政関連の文学を世に出していた。

ブラジル研究を進める中で、小高さんの本に出会い、深い感銘を受けた。

小高さんは1989年に既に、政治的弾圧の問題を提起していた。

そうであるにもかかわらず、ブラジル研究者はそれを掘り下げることができていなかった。

だからこそ、同じ花伝社から出版したかったと橘さんは語る。

しかし、橘さんが小高さんと直接お会いする機会はなかなか訪れず、年月だけが過ぎていった。

転機は出版直後、日本ブラジル中央協会のランチョン(ランチミーティング)に参加したことで訪れた。

同協会の岸和田仁理事が小高さんを紹介してくれたことで、ようやく対面が実現したのだ。

今では、小高さんが中心的存在の読書会にも参加している。

———本書の読みやすさの秘訣

Photo:O-DAN

なにより、担当編集者の提案で「まえがき」を付けたことにある。

そこには、著者がなぜ1964年のクーデタに関心を持ったのかというエピソードが紹介されているからだ。

本書は博士論文をもとにしているため、引用箇所や用語の使い方には細心の注意が払われている。

しかし、博士論文審査で「括弧が多すぎる」と指摘された点は修正を加えたかったそうだ。

国際関係学では、多様な解釈やその意味に特別な注意を払いたい場合に括弧を付けることが多い。

今回の修正に際しすべての引用元を改めて確認し、その関連で橘さんが注意を促したい点には傍点を付けるなどの工夫をした。

また、「ブラジル史だけでなく、アメリカ史と比較できる年表を掲載したい」という担当編集者の提案もあった。

冷戦期に絞って比較年表を作成、読者が両国の動きを対比しながら理解できるようにした。

「担当編集者の濵田輝さんにはいつも良い影響を受けています。作成くださった広告は私の宝物です」

担当編集者の濵田さんが作成した広告

そう語る橘さんの土台は政治学にある。

分野の異なる研究者との議論を成立させるには、互いの方法論を理解する必要があり、国際関係学を軸足としたこれまでの研究活動はその訓練の場になったと語る。

津田塾大学大学院の国際関係学研究科では、歴史、政治、経済、社会思想など様々な専門分野の研究者から多くを学んできた。

この修練が、本書のわかりやすさに繋がっている。

そんな工夫が詰まった本書は、映画『アイム・スティル・ヒア』でも描かれたブラジル軍事政権の背景を学術的に読み解く力作であり、現代の民主主義を考える上でも示唆に富む内容となっている。

———アメリカでの博士論文執筆の思い出

Photo:O-DAN

橘さんは、2012年に博士課程を終え、大学に研究員として籍を置きつつ、家族とともにアメリカ合衆国へ移住。

ワシントンD.C.の国立公文書館まで車で2時間ほどの距離に暮らし、資料調査に挑んだ。

「アメリカには冷戦期の公文書がたくさんあります。せっかくだから博士論文の執筆のためにアメリカの資料もしっかり見ておきたいな、と思いました」

アメリカでは、公開された機密文書を国立公文書館で閲覧することができる。

アメリカでは児童を留守番させることは法律で禁止されているため、調査と育児の両立は容易ではなかった。

「子供が学校に行きはじめたら国立公文書館まで行けるんじゃないかと思ったんですが、片道2時間と作業する時間も考えるととても現実的じゃない。

それで、国立公文書館の近くで子供を預けられる場所を探して、子供がサッカースクールとかに行っている間に、国立公文書館に。

次回いつ来れるか分からないので、1日500枚くらいスキャンしました。

そうなってくると国立公文書館の近くでホテルを利用した方が早いと思い始め、1週間とか滞在できるところを取り、子供は毎日習い事をさせながら、私はスキャンし続けました」

アメリカに行って一年目は子供が英語を話せない。

ほとんどのことを母親がやらなければならないので研究を続けるのは本当に難しかったと語る橘さん。

一時帰国した際に、ブラジルの軍政前後の政治を扱う書籍が出ていなかったので、やはりこの研究は自分が続けなければと決意した。

「きっと、誰かがやっていたら私は研究をやめていたと思います」

ブラジルの研究者でとてもお世話になっているフェレイラ先生に、2014年に偶然、米国でも会えたことで励まされたという。

そんな生活も3年くらい経ってきた頃から、だいぶ落ち着いてきたのだそうだ。

「娘は日本の大学進学を目指すというので、私もそれまでに博士論文を書き上げられるよう熱心に取り組みました」

「アメリカではプレイデイトといって子供の遊ぶ約束を親同士が取り決めてお互いの家や映画館などに送り迎えするので、日本に帰国した時に子供が一番喜んだのは、一人で学校に行って、友だちと好きに遊びにいけることでした」

明確な帰国時期の設定がモチベーションになり、本書の原型である博士論文は一気に完成へとたどり着いた。

「津田塾大学生協にも本を置いていただき、卒業生として大変光栄に思います」

———読者へのメッセージ

政治的弾圧は簡単に「正当化」されてしまうということを伝えたい、と橘さんは語る。

「1960年代は共産主義の脅威というのが本気で信じられていました。本書は、偽装された脅威と恣意的な弾圧というからくりを、ブラジルの事例から解き明かすものです。

国家に任せておけば安心だとみんなが思ってしまったら、それは思考を止めてしまったということです。

歴史を学ばなければ、どうして国家的な暴力が起こるのかという背景を考える芽が摘まれてしまうと思います。

私たち研究者は事実に基づいて検証し、執筆する。

その成果に社会的意義が生まれることを祈って出版します」

橘さんの本は、現在様々なところで取り上げられている。

例えば、JETROアジア経済研究所図書館のライブラリアン・コラムで「映画を理解するための学術書:『アイム・スティル・ヒア』と『1964年ブラジル・クーデタと民主体制の崩壊』」(https://www.ide.go.jp/Japanese/Library/Column/2025/0919.html)が挙げられる。

また、2025年10月3日付の『週刊読書人』にも書評が掲載されているので併せて読んでもらいたい。(https://dokushojin.net/news/1108/)

常に分かりやすい語り口と読みやすい文章を心がけられている橘さん、その根底には「知ってもらいたい相手に伝わるからこそ、研究の意義がある」という、シンプルだがもっとも根本的な視点を再確認させてくれた。

関連書籍

『1964年ブラジル・クーデタと民主体制の崩壊:冷戦期ラテンアメリカにおける軍政の誕生』花伝社、2025年

ルイス・プンテル著、小高利根子訳『さよならブラジル──国籍不明になった子供たち』花伝社、1989年

ベルナルド・クシンスキー著、小高利根子訳『K:消えた娘を追って』花伝社、2015年