【特集】Brasilian 80s POST-PUNK 8選(シンセポップ/ダークウェイブ編)

前回に引き続きJose.M氏が厳選した「80s POST-PUNK 8選(シンセポップ/ダークウェイブ編)」。

80年代を中心に時代背景を交えながらより細分化していくブラジル音楽シーンについてご紹介します。

はじめに

前回の記事「Brazilian 80s Post-Punk 5選」では、1980年代のブラジルにおける軍事政権の過渡期に生まれた、ポストパンク/ニューウェーブムーブメントの中で活躍した代表的バンドたちを紹介した。

今回はその中でも、さらにジャンルを絞って、アナログシンセやドラムマシンを駆使した “シンセポップ/ダークウェイブ系” のバンドたちをピックアップしていきたいと思う。

彼らは、軍政の終焉後に訪れた自由の空気と、同時に都市に広がり始めた不安や孤独を、電子音とともに鋭くそしてスタイリッシュに表現していた。

この特集では、そんな80年代ブラジルの電子的アンダーグラウンド・シーンに光を当て、今ではあまり語られなくなったカルト的バンドたちの軌跡を辿ってみたいと思う。

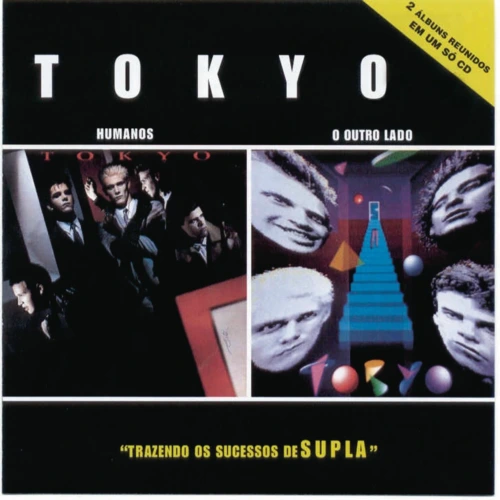

Tokyo

1984年にサンパウロで結成。

当初は「Zig Zag(ジグ・ザグ)」や「Metrópolis(メトロポリス)」のバンド名で活動していたが、最終的にTokyoというバンド名に。

80s好きなら英国のJapanを彷彿とさせるかも知れないが、由来は不明。

最初のシングル「Mão Direita(マオ・ディレイタ)」は過激な歌詞が原因で検閲されたが、その後エピック・レコードと契約し、「Humanos(フーマノス)」や「Garota de Berlim(ガロータ・ヂ・ベルリン)」などの曲で成功を収めた。

特に「Garota de Berlim(ガロータ・ヂ・ベルリン)」にはNina Hagen(ニーナ・ハーゲン ※1)の参加が国際的にも話題に(最後に少ししか歌ってないが…)。

1986年にファーストアルバム「Humanos(フーマノス)」をリリース後、メンバー変更を経て、1987年にセカンドアルバム「O Outro Lado(オ・オウトロ・ラド)」を発表。

しかしファーストアルバムほどの成功は得られず、1989年に解散 ※2。

音楽性としてはGary Numan(ゲイリー・ニューマン)のようにドラムマシンやシンセサイザーを多用しつつ、 Echo and the Bunnymen(エコー&ザ・バニーメン)に通じるメロディアス&サイケデリックさが感じられる。

(※1)旧東ドイツ・ベルリン出身の女性シンガー、「パンクの母」とも呼ばれ、戸川純やレディー・ガガなどにも影響を与えたと評される。

(※2)Tokyo解散後、ヴォーカルのSupla(スープラ)はソロ活動を経て、2001年にリリースしたアルバム「O Charada Brasilieiro(オ・シャラーダ・ブラジレイロ)」が100万枚を記録。また代々木公園で開催された「ブラジル&ラテンフェスティバル2024」に電撃参加したことが記憶に新しい。

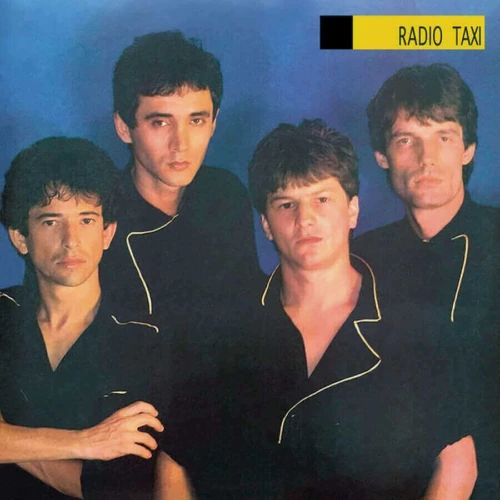

Rádio Táxi(ハジオ・タシ)

1981年にサンパウロにて、Rita lee(ヒタ・リー※2)のバックバンド「Tutti Frutti(トゥッティ・フルッティ)」の元メンバーによって結成。

1982年のセカンドアルバム「Rádio Táxi 2(ハジオ・タシ2)」収録の「Eva(エヴァ)」で人気を確立。

1987年に一度解散、メンバーは各自ソロ活動や他の音楽プロジェクトに専念する事に。

その後2000年に再結成。

音楽性としてはDuran Duran(デュランデュラン)やA-ha(アーハ)のようなシンセサイザーを多用した人懐っこいメロディーが特徴的。

(※2)Os Mutantes(オス・ムタンチス) の創立メンバー、 サイケデリック・ロックからポップ・ロックまでジャンルを超越した音楽で、ブラジル音楽界に革命をもたらした。

Azul 29(アズール 29)

1982年にサンパウロで結成。元Agentss(アジェンチス)のメンバー、Eduardo Amarante(エドワルド・アマランテ)とThomas Bielefeld(トーマス・ビエレフェルド)によって発足。

代表曲「Videogame(ヴィジオ・ゲーミ)」は1984年公開の映画『Bete Balanço(ベチ・ブランソ)』のサウンドトラックに使用され、バンド最大のヒットとなる。

Kraftwerk(クラフトワーク)、Ultravox(ウルトラヴォックス)、Visage(ヴィサージュ)といったヨーロッパのシンセ・ニューウェーブ勢から強く影響を受けつつも、独自の実験的かつ演劇的な表現を取り入れた音楽性を展開。

ミニマルなリズムにポルトガル語の歌詞が乗る、その未来的かつ都会的なサウンドは、今なおカルト的な支持を集めている。

1985年に解散後、ギタリストのAmarante(アマランチ)とドラマーのOakley(オークレイ)は、後に下記のZeroに加入し、同シーン内での連続性を形作っていくこととなる。

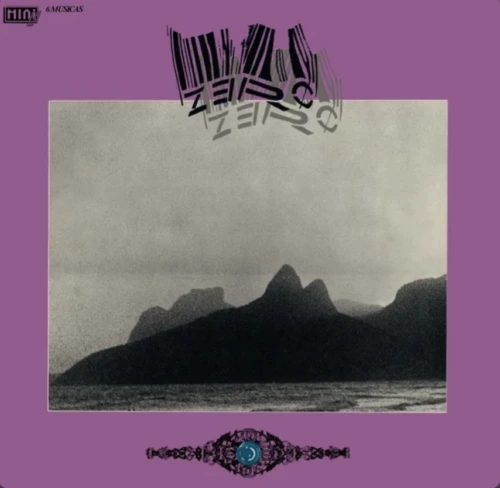

Zero

1983年にサンパウロで結成。

前身はインストゥルメンタルのパンク・ジャズ/ノーウェーブバンド「Ultimato(ウルティマト)」。

ボーカルGuilherme Isnard(グイルへルミ・イジュナルド) の加入と共に「Zero」と改名。

1998年以降はリオデジャネイロを拠点とする。

2020年からは新たなメンバー構成になり、COVID-19時代にシングル「Quando Esse Mal Passar(クアンド・エッシ・マール・パッサー)」をリリース、現在も活動中。

ブラジルにおけるニュー・ロマンティックの先駆者として知られ、 ダークで叙情的な雰囲気はJapanやThe Cure(ザ・キュアー)、Echo & the Bunnymen(エコー&ザ・バニーメン)を彷彿とさせる(特に初期)。

Kafka(カフカ)

1980年代にサンパウロで結成。

1987年に『Musikanervosa(ムジカ・ネルヴォサ)』、1989年に『Obra dos Sonhos(オブラ・ドス・ソーニョス)』(1989年) と2枚のアルバムをリリース。

バンド名が示す通り、チェコの作家フランツ・カフカの作品、特に『変身』に触発された文学的なテーマを持つ歌詞が特徴。

「Gregor(グレゴール)」という曲は、カフカの『変身』の主人公グレゴール・ザムザに基づいている。

サイケデリック、ゴシック、ジャズ、オリエンタルな要素を大胆に融合させたユニークな音楽性を持つ。

彼らのサウンドはJoy Division(ジョイ・ディヴィジョン)やBauhaus(バウハウス)から影響を受けているようだ。

Metrô(メトロ)

1978年に「A Gota Suspensa(ア・ゴタ・サスペンサ)」という名前で、サンパウロの5人のブラジル系フランス人学生によって結成。

当初はプログレッシブロックバンドだったが、後にニューウェーブに転向した。

1984年にバンド名を「Metrô(メトロ)」に変更し、エピック・レコードから1985年にデビューアルバム『Olhar(オリャール)』をリリース。

「Tudo Pode Mudar(トゥドゥ・ポヂ・ムダール)」や「Ti Ti Ti(チ・チ・チ)」などのヒット曲により成功を収めたが、激しいツアースケジュールが原因で1986年にリード・ヴォーカルが脱退。

その後、ヴォーカリストが交代し1987年にアルバム『A Mão de Mao(ア・マオ・ヂ・マオ)』をリリースしたが、売り上げは振るわず1988年に解散、2002年に再結成し現在も活動中。

音楽性は80年代的なエレクトロ・サウンドと都会的な雰囲気が特徴。

欧米で言うとBlondie(ブロンディ)やEurythmics(ユーリズミックス)、The Human League(ヒューマン・リーグ)などが近いかも知れない。

RPM

1984年にサンパウロで結成。

1985年から1987年にかけて、ブラジル国内で最も人気のあったバンドの一つ。

バンド名はRevoluções por Minuto(へヴォルソインス・ポル・ミヌート=レコードの回転数)から取っているが、これはダブルミーニングで、「Revoluções(へヴォルソエス)」という言葉は「変化」や「改革」、「反体制」といった意味合いも持っている。

1stアルバム『Revoluções por Minuto(へヴォルソエス・ポル・ミヌート)』はリリースから1年で90万枚、ライブアルバム『Rádio Pirata ao Vivo(ハジオ・ピハータ・アオ・ヴィーヴォ)』は370万枚を売り上げ、当時のブラジル音楽業界で最高の売り上げを記録した。何度も解散と再結成、メンバー変更を繰り返したが、2019年にドラムの Paulo “P.A.” Pagni(パウロ”P・A”パギーニ) が、2023年にキーボードの Luiz Schiavon(ルイス・スキーアヴォン)が死去。

2024年にはボーカル/ベースの Paulo Ricardo(パウロ・ヒカルド)とギターの Fernando Deluqui(フェルナンド・デルキュイ)との間のバンド名を巡る法廷闘争により正式に解散。

ただしFernando Deluqui(フェルナンド・デルキュイ)は「RPM – O Legado(RPM – オ・レガード)」という名前でパフォーマンスを行うことが許可された。

音楽性はDuran Duran(デュランデュラン)やUltravox(ウルトラヴォックス)のようにシンセサイザーとドラムマシンを多用したニューウェーブ/シンセポップサウンドが特徴的。

中にはDepeche Mode(デペッシュ・モード)のようなダークでシリアスな曲も。メンバーにイケメンも多く、本稿の中で1番TV向けのバンドかも知れない。

【おまけ】

今回の趣旨とは少し外れているかも知れないが、80年代の自由な空気が感じられるバンドとして紹介させて頂きます。

Os Paralamas do Sucesso(オス・パララマス・ド・スセッソ)

1982年にリオデジャネイロで結成。

1983年に1stアルバム「Cinema Mudo(シネマ・ムド)」をリリースし、その後「O Passo do Lui(オ・パッソ・ドゥ・ルイ)」「Selvagem?(セルバージェン?)」「Bora-Bora(ボラ・ボラ)」といったアルバムでブラジルおよび南米での人気を確立した。

アルバム「Os Grãos(オス・グラオス)」と「Severino(セルヴェリーノ)」では実験的な音楽を試み、「Severino(セルヴェリーノ)」はブラジルでは評価が低かったものの、ラテンアメリカ全体では成功を収める結果となった。

1995年の「Vamo Batê Lata(ヴァモ・ベチ・ラータ)」で再び人気を博し、「Uma Brasileira(ウマ・ブラジレイラ)」などのヒット曲が生まれました。バンドは現在でも活動中。

アルバム毎に音楽性がコロコロと変わるが、「Selvagem?(セルバージェン?)」に収録のタイトル曲は、The Police(ザ・ポリス)とGang of four(ギャング・オブ・フォー)が混ざったようなレゲエサウンドにポルトガル語の歌詞が乗り大変小気味が良い。

以上である。

なお、当時のブラジルは高インフレと経済停滞のまっただ中にあり、都市部における一般的な月収はおおよそ約4万円〜10万円程度とされていた。

一方、当時のシンセサイザーは非常に高価で、たとえばYamaha DX7は約40万円〜50万円。

これは平均月収の数倍〜10倍以上にも相当し、個人で購入するにはかなりのハードルがあったことがわかる。

そんな努力を感じながら本稿のバンド達が奏でるサウンドを聴くと、音楽以上に多くの情熱と創意工夫が込められていることを感じずにはいられないのだ。