【特集】ネイ・マトグロッソとは?Netflix映画で注目のブラジル歌手のおすすめ名盤5選

Photo:gettyimages

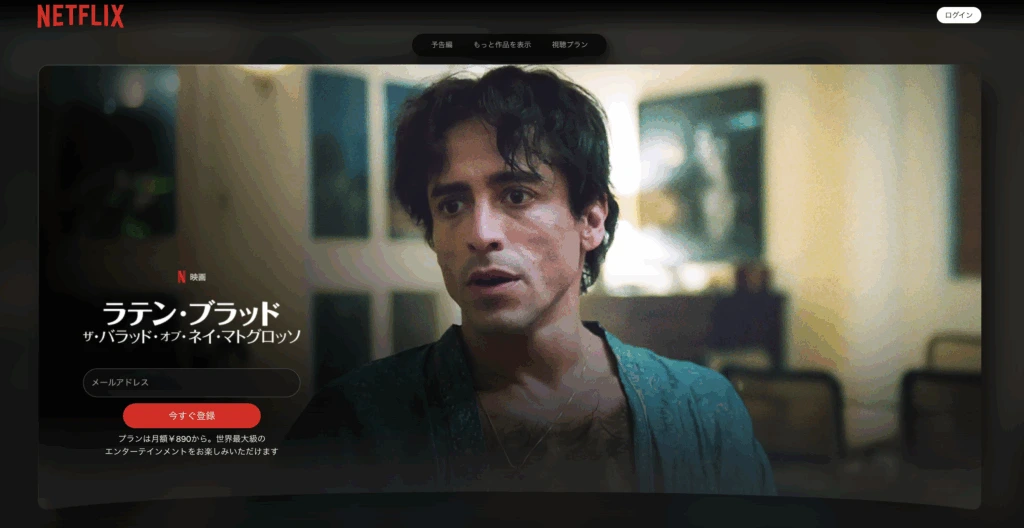

このサイトにたどりついた熱心なブラジル好きのみなさんならご覧になった方も多いでしょう、今年 Netflix で公開された『ラテン・ブラッド:ザ・バラッド・オブ・ネイ・マトグロッソ』、もちろん、セッコス&モリャードスで 1973 年にデビューして以来、歌手、ダンサー、舞台監督として今でも第一線で活躍するネイ・マトグロッソの半生を描いた映画です。

ちなみに邦題は英語版の和訳で、デビュー作の冒頭を飾る彼の代表曲 “Sangue Latino” から引用していますが、ブラジル版の原題は “Homen com H” で、これも彼の代表曲の一つです。

情熱と運命を歌う「ラテンの血」と「私は男だから」と繰り返す「頭文字付きの『男』」、どちらを採るかは、彼をブラジルの外からみるか?中からみるか?なのでしょう。

Photo : Netflix

ブラジル・ポピュラー音楽界の大物ではあるけれど、正直ちょっと取っつきにくい…どう受け止めて良いのか分からない…もっと単純に、どこが良いのか分からない!というのがネイ・マトグロッソではないでしょうか。

わたし自身、バチンと火花が飛ぶようにスイッチが入ったのは割と最近のことで、2013 年のアルバム Atento aos Sinais、特にリード曲 “Rua da Passagem (Trânsito)” の MV を観たときでした。

煽るホーンのリフと二人のパーカッションが牽引するグルーヴはそれだけでも刺激的ですが、この時すでに御年 77 歳のネイ様(ファンは畏敬の念をもってそう呼びます)が、古代の戦士のように雄々しく、ドラァグ・クイーンのようにギラギラして、伝説の怪鳥のように謎めいた出で立ちで、宗教儀式のように厳かにまた妖艶に身体をくねらせる様は女性的であると同時に過剰に男性性を強調したアンドロギュヌス、眼光鋭くこちらを睨みつけながらロック的な荒々しさとも R&B 的な濃厚さとも無縁なカウンターテナーで歌う姿に、意味や理屈を超えた格好良さを発見したのです。

ちなみにこの夏、日本でも公開されたオスカー受賞作『アイム・スティル・ヒア』(Ainda Estou Aqui)で、父ルーベンスが連行されたのは 1971 年、ネイはすでに 29 歳ですがサンパウロに出てきてセッコス&モリャードスに加入したあたり、そもそも保守的なカトリックが半数を占めるブラジルで、1964 年の軍事クーデターから 1985 年まで続いた軍政の間(しかも彼と激しくぶつかった父親は厳格な軍人でした)、あの重苦しい空気の中、20〜30 代のネイにとって何ものにも縛られず自由な価値観を貫いて生きることがどんなに困難なことであり、また多くのブラジル人たちを勇気づけてきたか、この二作を重ね合わせることで感じることができます。

1941 年生まれのネイは、年齢的には、ここ日本でも根強い人気の MPB 第一世代、カエターノやジルベルト・ジルのひとつ上で同世代ですが、デビューが遅くブラジル・ポピュラー音楽史的にはハウル・セイシャスと同じく「ロック」に位置づけられます。

しかも、セッコス&モリャードスが歌舞伎の隈取に着想を得た「お化粧バンド」だった為「ブラジル産グラム・ロック」とも言われ、MPB の知的で複合的なイメージに比べ、米英ロックよりも稚拙でガチャガチャ騒がしく、どこかユルい「B ロック」のひとつ、と少し下に見られているのではないでしょうか。

それでも「ネイ・マトグロッソ」に挑戦してみようと思う人の多くが最初に手に取ってみるのが、セッコス&モリャードスの一枚目でしょう。しかし実際に聴いてみると、グラム・ロック(同年の Tレックスは “20th Century Boy” です)というよりは、おどろおどろしいジャケ写に違わぬアングラ・フォーク/初期ロック然としていて、なかなか難易度が高いのも無理はありません。

ということで、50 余年に渡るネイ・マトグロッソのキャリアから、ここから入ったら分かりやすいだろうという作品を 5 枚ピックアップしました。

どれも今はストリーミングで聴けるので、気に入ったものがあったら前後の作品やライブ盤、可能であれば DVD も入手してみてください。その頃には彼の魅力の虜になっているでしょう。

Ney Matogrosso (1981, WEA)

名プロデューサー、マゾーラとは 78 年から 96 年にかけて 20 年近くタッグを組んでいましたが、80 年代初頭はネイにとっても絶頂期、ブギー的なサウンドで人気のセーザル・カマルゴ・マリアーノとリンコン・オリヴェッチの編曲に囲まれて、フォホーの “Homem com H” (オズヴァルヂーニョ編曲)が凛然と響きます。

白頭鷲を頭に乗せた謎ジャケも魅力。

Atento aos Sinais (2013, Som Livre)

モスカなどを手掛けるサシャ・アンバッキを音楽監督に迎え、ドラム・セットの代わりにマルコス・スザーノらパーカッション二人、トロンボーンとトランペットの二管を含むソリッドで現代的なバンドが Rua (路上)感を演出。

ネイ自身も手応えを感じていたようで、続くスタジオ作 Bloco na Rua (2019) もこの布陣で制作。

Bandido (1976, Continental)

ソロ二枚目、前作までの刺々しいアングラ感から開放され、汎南米的な選曲・編曲がインタープリターとしての面目躍如。表題曲 “Bandido Corazón” の作者、ヒタ・リーのパートナーでもあるホベルト・ヂ・カルヴァーリョを含むバンド Terceiro Mundo (第三世界)を率いて、しなやかで艶やかなネイが解き放たれた瞬間。

Batuque (2001, Universal)

古いサンバをショーロ的な室内楽アンサンブルで歌う、ブラジル音楽の最上品位といえる企画でもネイは変わらない。

オルタネイティブに挑発するときと同様、真ん中に凛と立ち、しなやかにスウィングする。この路線が好みなら翌年のカルトーラ集 Ney Matogrosso interpreta Cartola もオススメ。

Secos & Molhados; Secos & Molhados (1973, Continental)

ここまで聴いてくればこのアルバムも最初とはかなり印象が変わるはず。

まだ「バンド、セッコス&モリャードスのボーカリスト」という立場でほとんどの曲はメンバーのジョアン・ヒカルド作ですが、耽美的な挑発とロックに囚われない曲調、なにしろ彼の代表曲になる “Sangue Latino” とヴィニシウス・ヂ・モライスの詩「広島の薔薇」に曲を付けた “Rosa de Hiroshima” の二曲が聴ける。

とにかく「歌」が大好きなブラジルと SSW の作家性を高く評価する日本との違いはありますが、歌い手自身の感性やフィルターを通して曲を選び、解釈して表現するインタープリターとして、エリス・レジーナ、ガル・コスタ、マリア・ベターニア、マリーザ・モンチなど主に女性歌手が人気のブラジルで、ネイ・マトグロッソも絶大な人気を誇っています。

変幻自在にその姿を変えながら、時に挑発的に時に貞淑に、世間的な規範や常識、モラルとのズレを際立たせて、頭と感情を激しく揺さぶってみせる、そういった意味では「傾奇者」(かぶきもの)=デビューの際に隈取を借りた歌舞伎とそのルーツに通じるものがあり、映画『国宝』でダンサー田中泯が演じた人間国宝の女形「万菊」を評した「美しいバケモン」というのが、正にネイにも当てはまるのかもしれません。