【特集】『アイム・スティル・ヒア』観る前に知っておきたい3つのポイント【ネタバレなし】

【2】音楽の物語における重要性

音楽は『アイム・スティル・ヒア』において重要な役割を果たしており、当時の楽曲たちがこの映画に”あの時代”の空気感を与え、時代と物語を結びつける機能を果たしている。

ここでは特に気がつきにくいと思われるところのみをピックアップしてみたいと思う。

まず本作ではカエターノ・ヴェローゾの楽曲が2曲起用されている。

これは詞の内容から当時(1970年代「Um Índio」)とその後(1990年代「Fora de Ordem」)とで時代の変容が確認でき、映画内でも非常に象徴的な役割を担っている。

映画後半、25年後の冒頭シーンで流れる「Fora de Ordem」(1991)という曲は、冷戦後の急速にグローバル化した社会・文化の変革の速さに対する混乱と方向性の喪失感、消費主義と新しさへの執着、外国文化とそれがブラジル人のアイデンティティに与える影響など、様々な課題が放置された状態のままであることを指摘しブラジルの独自性を維持する難しさ、複雑さ、漠然とした、いわば非常に現代的な肌感覚を描いている。

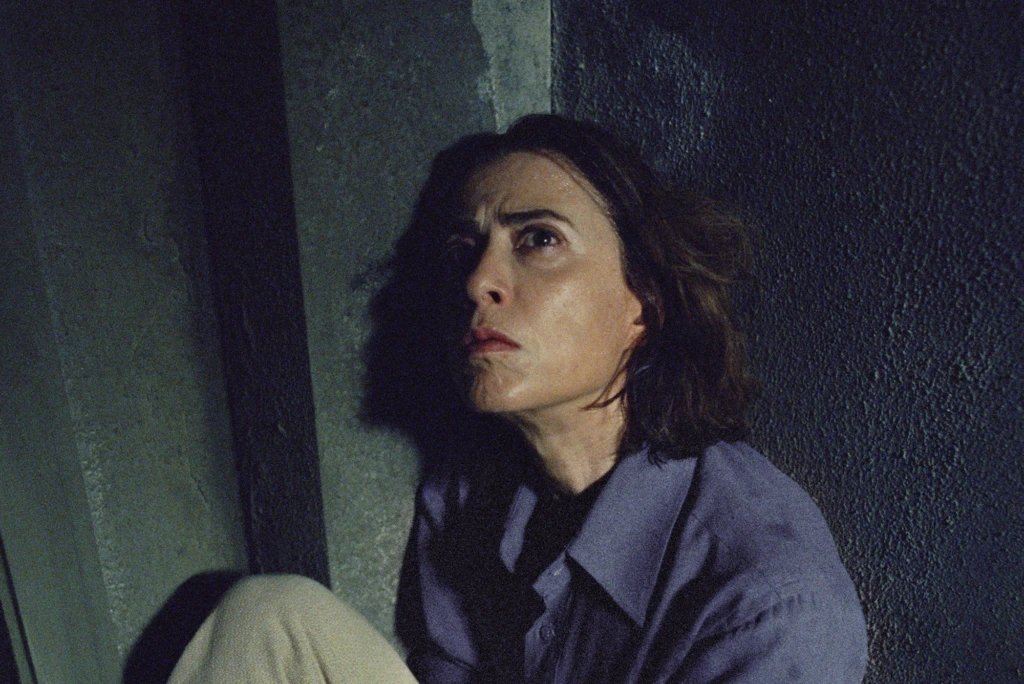

そのすぐ後のシーンで本作の主人公エウニス・パイヴァ(この映画の著者の実母)の後ろで「Um Índio」(1976)がうっすら流れているのだが、この曲はむしろその逆で、ブラジル先住民をテーマに多層的な意味を織り交ぜブラジルのアイデンティティ、歴史、未来について考えさせる内容となっている。

特に先住民が歴史的に受けた暴力を非難し、抵抗したことを称賛する内容は、軍事政権に弾圧されていた当時のブラジル国民の境遇、そしてその時代に今も彼女がまだ取り残されている(事実、終わることのない本作の真のテーマ)ということを示すメタファーとして機能している。

余談だがエウニス・パイヴァは、先住民の権利のために闘った活動家でもあった。

カエターノ・ヴェローゾのこの楽曲2曲が、時代の変化や世代間の温度差を示す演出として巧妙に使われており、監督の上手さが際立つシーンとなっている。

そしてもう一曲、本作のメインテーマと言っても過言ではない、映画前半とエンディングで2回流れる曲、エラズモ・カルロスとホベルト・カルロスのコンビが放つ「É preciso dar um jeito, meu amigo」(1971)が当時の空気感を色濃く描いており、本作の大きなそして普遍的なテーマとも結びついている。

この曲は、ブラジル軍事独裁政権下で行われた政府による犯罪に対する責任をテーマに、ホベルト・カルロスが当時エラズモと交わした会話から「何とかしなければならない」というフレーズが生まれ、この曲のメインテーマとなったという。

見て見ぬふりをしていては何も解決しないことを、聞く者に繰り返し訴え続ける歌詞となっているこの曲は映画『アイム・スティル・ヒア』に起用されたことで、再び注目を集めることとなった。

2024年ブラジルのストリーミングチャートに急浮上しランクインを果たすと、Spotifyのバイラルチャート3位、Shazamで2位を獲得。

これはリリースから50年以上が経過した今でも、彼らの楽曲がブラジル文化に与えた影響力の持続性とテーマの普遍性を示す結果となった。

昨今の不安定な世界情勢を含め、ブラジルが二度と同じ過ちを繰り返さぬよう監視し守り続けなければ民主主義は持続しないという、上記の”真のテーマ”が観客に届いたという結果は、監督の目論見通りではないだろうか。

エウニセ・パイヴァ役のフェルナンダ・トーレスも、この曲が映画の物語において非常に重要な役割を果たしており独裁政権下の抵抗の精神を捉えていると語っている。

余談だが、「É preciso dar um jeito, meu amigo」が流れるエンディングにも映っているパイヴァ一家の住居だが、当時住んでいた本物(レブロン地区のデルフィン・モレイラ通り80番地にあった)は残念ながら既に現存しておらず、撮影用に別の場所にある建物(リオデジャネイロのウルカ地区にある)をパイヴァ一家が当時住んでいた家に、手すり、床に至るまで似せて塗装・改築したもので撮影している。

映画公開以来、撮影用に改築されたこの家は、連日観光客で賑わっており、リオデジャネイロ市は「パイヴァ一家と独裁政権への抵抗の歴史記念館」にするため、収用を決定したそうだ。

以下、映画劇中で流れる楽曲をまとめたのでぜひ聴いてみてほしい(順不同)

* “É preciso dar um jeito, meu amigo” – Erasmo Carlos;1971

* “A festa do Santo Reis” – Tim Maia;1971

* “Jimmy, renda-se” – Tom Zé;1970

* “Acauã” – Gal Costa;1970

* “Je t’aime moi non plus” – Serge Gainsbourg et Jane Birkin;1969

* “Alexander” – The Pretty Things;1969

* “Take Me Back to Piauí” – Juca Chaves;1972

* “Baby” – Os Mutantes;1968

* “Agoniza mas não morre” – Nelson Sargento;1979

* “As curvas da estrada de Santos” – Roberto Carlos;1969

* “Como dois e dois” – Roberto Carlos;1971

* “The Ghetto” – Donny Hathaway;1969

* “The Fight” – Jóhann Jóhannsson;2020

* “Fora da ordem” – Caetano Veloso;1991

* “Petit Pays” – Cesária Évora;1995

* “Um índio” – Caetano Veloso;1977

* “Falsa baiana” – Gal Costa;1970

▶︎【3】では劇中で割愛されている空白の25年間についてネタバレなしで紹介します!