【特集】ナラ・レオンとも親交があった映画監督カカ・ディエゲスが死去。代表作「Orfeu」「Bye Bye, Brasil」

Fotos de José Duayer

映画監督カカ・ディエゲスが14日(金)、リオデジャネイロで84歳で死去したことをブラジル文学アカデミー(ABL)が確認した。死因は手術による合併症。

シネマ・ノーヴォ運動の先駆者の一人である彼は、グラウベル・ローシャ、レオン・ヒルシュマン、パウロ・セザール・サラセニ、ジョアキン・ペドロ・デ・アンドラーデらとともに映画監督として頭角を現した。

本名カルロス・ジョセ・フォンテス・ディエゲスは、1940年5月19日にマセイオ(アラバマ州)で生まれ、6歳のときに家族がボタフォゴに引っ越したのを機にリオデジャネイロに移り住む。リオのカトリック大学(PUC-Rio) の法学部の学生の時に映画クラブでアルナルド・ジャボールらとアマチュア映画制作を始める。

この映画クラブは、イタリアのネオリアリズムとフランスのヌーヴェルヴァーグに触発され、特にブラジルの軍事独裁政権下で政治的・社会的批判を特徴とするムーブメント、シネマ・ノーヴォの創設拠点のひとつとなった。

1961年、ダヴィッド・ネヴェス、アフォンソ・ベアトと共同で、新しい映画運動の先駆けとなる短編映画『ドミンゴ』を制作。

翌年、長編映画『Cinco Vezes Favela』(他のエピソードはジョアキン・ペドロ・デ・アンドラーデ、レオン・ヒルシュマン、マルコス・ファリアス、ミゲル・ボルヘスが監督)のエピソードのひとつである『Escola de Samba Alegria de Viver』をプロとして初めて制作。1964年、初の長編映画『ガンガ・ズンバ(Ganga Zumba)』を発表。ズンビの孫と脱走した奴隷たちの人生を描いており、ブラジル映画で初めてズンビの物語を描いた作品のひとつである。

そのほか『A Grande Cidade』(1966年)、オデッチ・ララがフランス人ジャン=ピエール・レオーと共演した『Os Herdeiros』(1968年)を手掛けた。

1967年にナラ・レオンと結婚。この時期はナラの音楽活動はピークに達し、カカはより影響力のある映画監督となる形成期で、芸術的革新と政治的不安の時代であった1960年代のブラジルの芸術と知的領域の交差を体現するものとして世論の注目を集めた。この結婚生活は1977年まで続いた。

1969年、独裁政権に対する知的・政治的抵抗運動に参加するため、ブラジルを離れヨーロッパで暮らす。

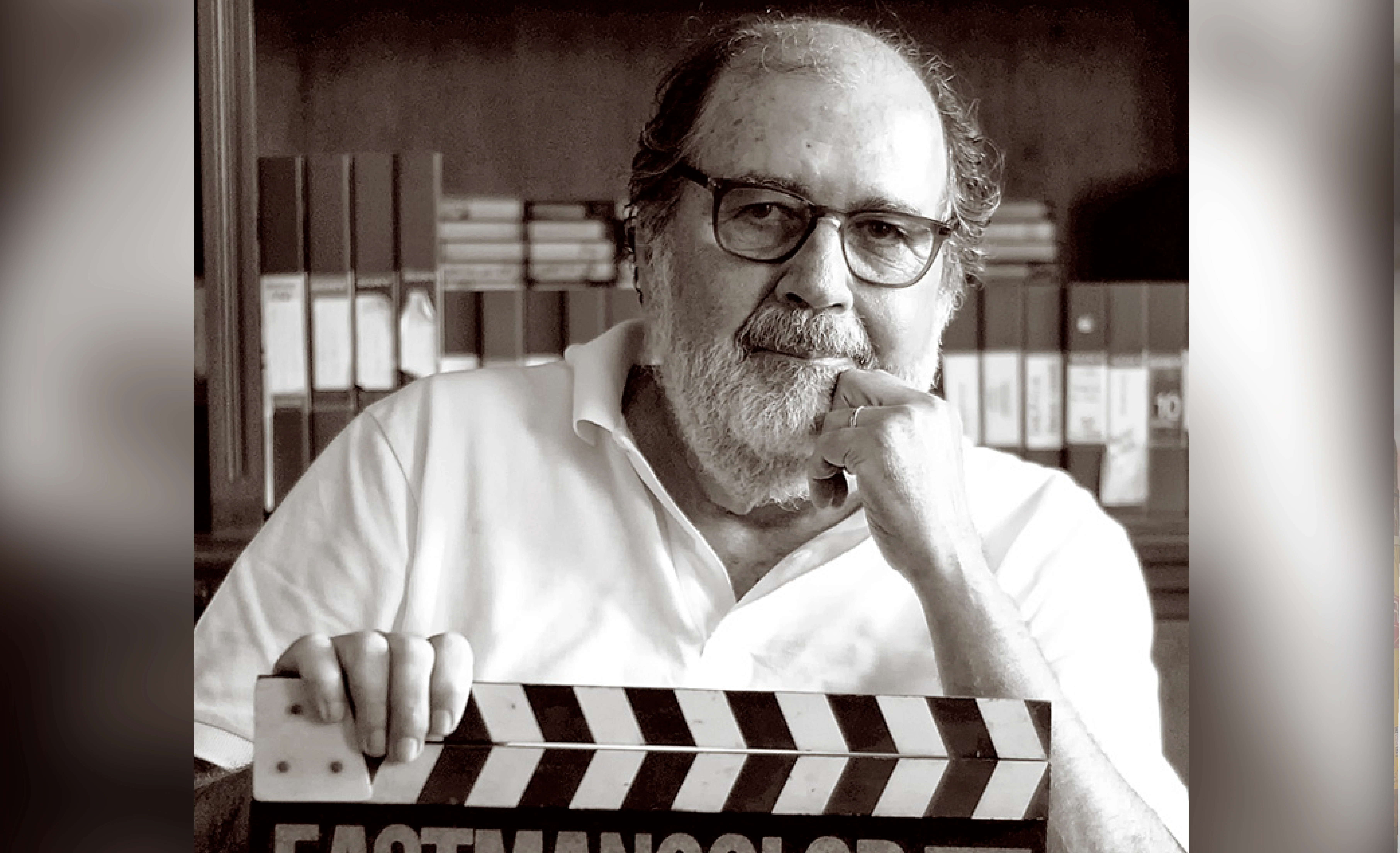

Quando o Carnaval Chegar

1970年代に帰国後、シコ・ブアルキ、ナラ・レオン、マリア・ベターニャと共演したミュージカル風映画『Quando o Carnaval Chegar』(1972年)、ジャンヌ・モローをブラジルで映画化した『Joanna Francesa』(1973年)など、ヒット作が続いた。

その後『Xica da Silva』(1976)、『Chuvas de Verão』(1978)、『Bye Bye, Brasil』(1980)を監督。

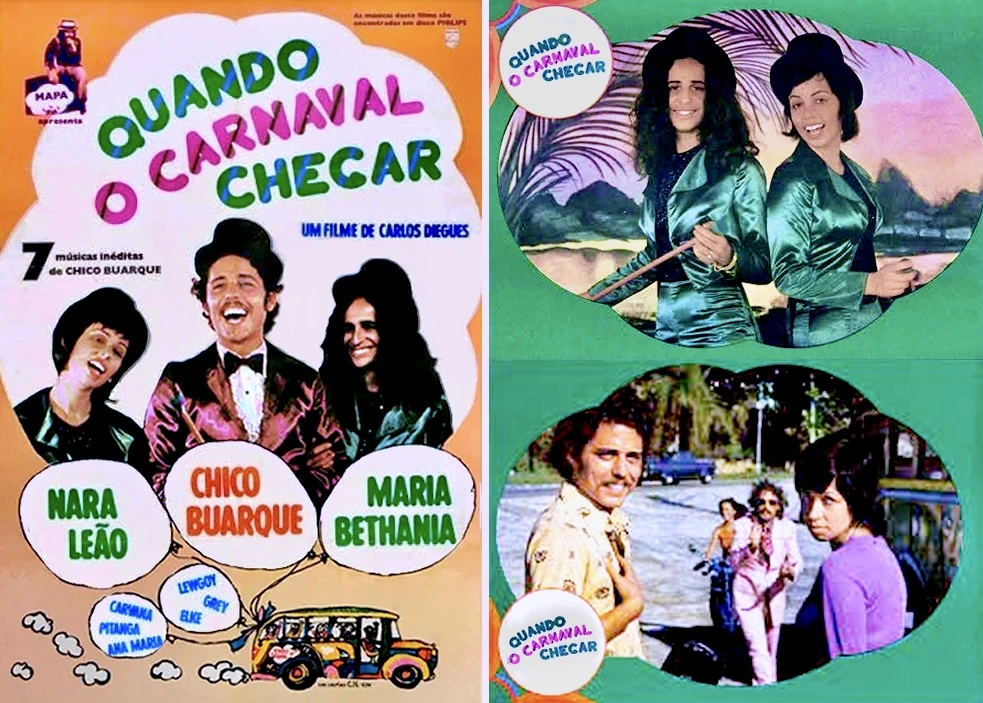

Bye Bye, Brasil

この『バイバイ・ブラジル(Bye Bye Brasil)』は、ブラジル北西部アマゾンの様々な町で、まだテレビを見ることのできない地元の人々を楽しませるミュージシャン、マジシャン、ダンサーのゴロツキ一座が、急速なアメリカのTV文化台頭による文化的危機に瀕したブラジルを横断するキャラバンの姿を描いたカラフルなロードムービーだ。

音楽ではシコ・ブアルキ、ドミンギーニョス、ホベルト・メネスカルが名を連ねている。

World Literature Today(アメリカの国際文学・文化雑誌)にてブラジル映画トップ10のひとつに選出され、ニューヨーク・タイムズ紙では「非常に内省的な映画であり、少人数のキャストによって演じ分けられている物語を美しく撮影している」と評された。

第53回アカデミー賞外国語映画賞のブラジル部門に選出されたが、ノミネートはされなかった。

ブラジル映画復興期には、『Tieta do Agreste』(1996)、『Orfeu』(1999)、『Deus é Brasileiro』(2002)を発表。

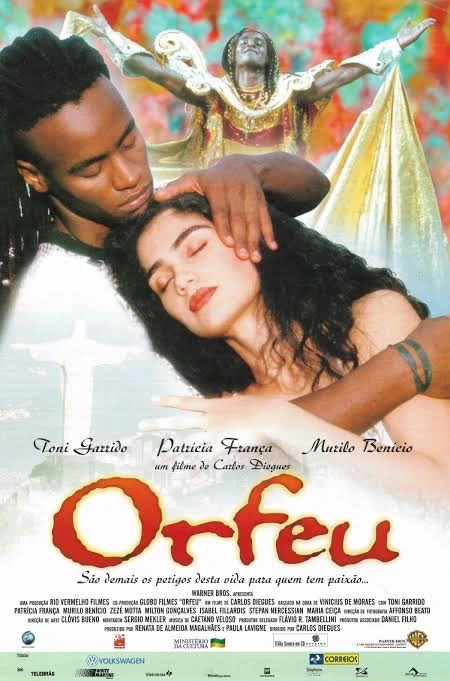

Orfeu

この『オルフェ(Orfeu)』はヴィニシウス・ヂ・モラエス原作の「Orfeu da Conceição」を映画化したものである。カカは15歳の時に父親に連れられリオデジャネイロ市民劇場で「Orfeu da Conceição」をリアルタイムで観劇し、そこに描かれているファヴェーラの人々の生活や習慣に強い衝撃を受けたという。しかしその3年後にフランス人監督マルセル・カミュによる『黒いオルフェ』が公開となるが、原作や劇とは違いファヴェーラの実状やブラジルの真実を描ききれておらず、ただの悲恋映画となっていたことにとても失望したそうだ。

それ以降、カカはマルセル・カミュとは違うアプローチでの「Orfeu da Conceição」の映画化の構想が常にあり、1980年には原作者ヴィニシウスと共同で再映画化について動いていたが、程なくヴィニシウスが亡くなってしまったことで著作権の問題も発生し頓挫した。

しかしその後、著作権がヴィニシウスの遺族に戻り制作を開始し19年目にしてようやく公開となった(日本公開は翌年2000年9月)。

撮影にはエスコーラ・ジ・サンバの1つヴィラドゥロ(Unidos do Viradouro)の協力を得てパレードのシーンを再現。

また音楽ではカエターノ・ヴェローゾが担当し、ラップやファンキといったファヴェーラと縁の深い最新の音楽ジャンルも積極的に取り入れている。劇中にながれる「フェリシダージ」では作曲家アントニオ・カルロス・ジョビンの愛娘であるマリア・ルイーザ・ジョビンが当時若干12歳で歌ったことでも話題を呼んだ。

2016年にはリオデジャネイロのカーニバルで、エスコーラ・ジ・サンバの1つベルフォード・ロクソ(Inocentes de Belford Roxo)から『Cacá Diegues – Retratos de um Brasil em Cena(カカ・ディエゲス-舞台上のブラジルの肖像)』というストーリーで取り上げられ、カカ自身も行列の最後尾の車でパレードした。

2018年にはネルソン・ペレイラ・ドス・サントス監督の後任としてブラジル文学アカデミーの会員に選出された。

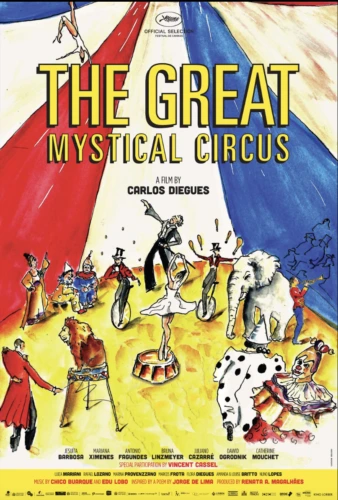

監督としての最後の作品は『O Grande Circo Místico』(2018)だった。

O Grande Circo Místico(2018)

この『O Grande Circo Místico』はジョルジュ・ヂ・リマの47節の詩『A Túnica Inconsútil』(1938年)を基に制作した映画である。

サーカス一家の5世代にわたる物語で1910年の「グレート・ミスティック・サーカス」の開幕から現在に至るまで、決して年を取らないリングマスター、セラヴィを通して、クニープス一家の冒険と愛、その全盛期から衰退期、そして驚くべき結末まで、現実と幻想が交錯する神秘的な世界観を映像化しており、ミュージカルというよりは、ある家族の歴史における愛を描いた世俗的なサーガとなっている。

また出演俳優にはブラジル国外からも俳優が多く出演しており、「ブラック・スワン」やオーシャンズ・シリーズでお馴染みの名優ヴァンサン・カッセルも出演している。

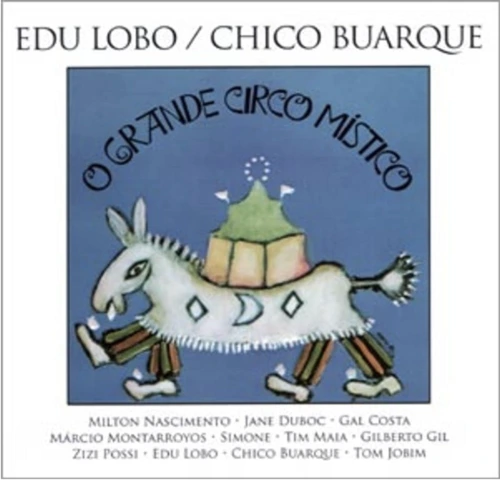

余談だがジョルジュ・ヂ・リマの詩は1982年にすでにバレエ化され、その際に劇伴曲を作詞シコ・ブアルキと作曲エドゥ・ロボが担当している。ゲストにはミルトン・ナシメント、ガル・コスタ、シモーネ、ジルベルト・ジル、 ジジ・ポッシ、チン・マイア、アントニオ・カルロス・ジョビンといった錚々たるアーティストたちが名を連ねているので機会があればぜひ聴いていただきたい。

2018年公開の映画本作もシコ・ブアルキとエドゥ・ロボが担当しており、劇伴の多くがこの1983年にリリースされたアルバムから使用されている。

O Grande Circo Místico(1983)

キャリアを通じて、数々の国内外の映画祭で多数の賞を受賞。

その一連の作品は人気と芸術的深みのバランスを保ち、時には亡命生活を送りながらも、社会的・文化的問題に繊細に取り組んでいることが特徴的である。

ジャーナリストで映画監督のアレクサンドル・フィゲイロア(映画学博士)はこう語る。

「彼はシネマノビズム世代において非常に重要な映画監督でしたが、それだけではありません。

彼のキャリアには、映画の金字塔であり、独自の美学を持った作品が多く、彼がブラジルについて独特のビジョンを持っていた映画監督であったことを物語っています。

特に『Dias melhores virão』という映画では、ブラジルの政治的・社会的状況全体に対して楽観的とすら思える表現を、音楽、色彩、テーマから、それを忠実に再現したのです」